大学院 人間学研究科 仏教人間学専攻

高度な専門職・研究者の養成

本学大学院が取り組む「人間」養成の課題

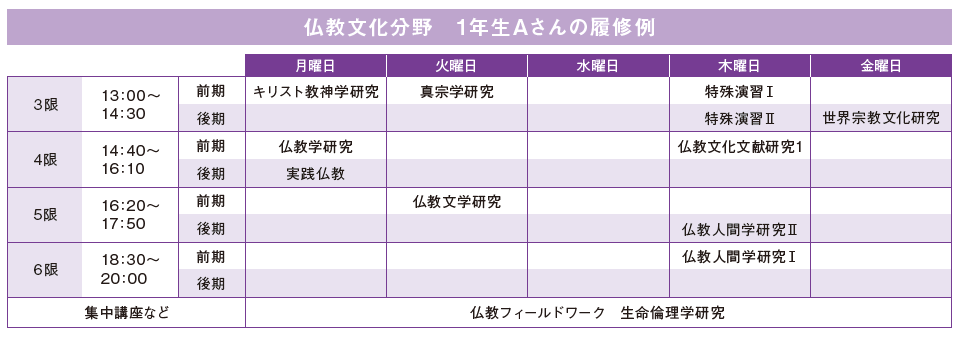

仏教文化分野

「いのち」の尊厳を確かめる仏教者の養成

そして現代社会におけるいのちの課題に実践的に取り組みます。

人間福祉分野

福祉現場責任者の再教育・キャリアアップ

研究科内の他分野(仏教文化分野・臨床心理分野)の考え方も学び、人が生きること生活を営むことについて考えていきます。

臨床心理分野

保健医療・福祉・教育領域の臨床心理士・公認心理師および研究者の養成

そして、保健医療分野、社会福祉分野、教育分野等における高度な専門性と実践力を備えた心理専門職(臨床心理士・公認心理師)の養成を目指します。

募集定員

| 仏教人間学専攻 (仏教文化分野・人間福祉分野・臨床心理分野) |

博士前期課程 募集定員13名(うち臨床心理分野は8名) |

|---|---|

| 仏教人間学専攻 (仏教文化分野・臨床心理分野) |

博士後期課程 募集定員2名 |

リカレント教育

科目等履修生制度

学費〈2025年度予定〉

1年次

| 前期 | 後期 | |

|---|---|---|

| 入学金 | 190,000円 | ー |

| 授業料 | 250,000円 | 250,000円 |

| 教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 |

| 半期計 | 540,000円 | 350,000円 |

| 年額 | 890,000円 | |

2年次

| 前期 | 後期 | |

|---|---|---|

| 入学金 | ー | ー |

| 授業料 | 250,000円 | 250,000円 |

| 教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 |

| 半期計 | 350,000円 | 350,000円 |

| 年額 | 700,000円 | |

※修了年次のみ同窓会費25,000円を納入していただきます。

※臨床心理分野は、臨床心理実習費を納入していただきます。

※臨床心理分野で「公認心理師となるために必要な科目」を履修する学生は、課程費として20,000円の他、実習のための費用を納入していただきます。

- 同朋大学・名古屋音楽大学・名古屋造形大学の卒業生および修了生は入学金を免除します。

- 同朋大学の卒業生・修了生の子または兄弟姉妹・配偶者の入学奨学金制度があります。(ただし、入学金が免除の方に関しては対象となりません。詳細は入試広報課までお尋ねください。)

- 同朋大学共育後援会奨学金、同朋大学同窓会奨学金、東本願寺奨学金制度があります。(詳細は入試広報課にお問い合わせください。)

取得可能な資格(博士前期課程)

仏教文化分野

- 真宗大谷派教師資格(ただし学部科目履修)

- 公益社団法人 大谷保育協会保育心理士(一種)*

人間福祉分野

- 公益社団法人 大谷保育協会保育心理士(一種)*

- 認定社会福祉士の申請に必要な単位修得*

臨床心理分野

- 公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 臨床心理士受験資格

- 公認心理師 国家試験受験資格※1

- 公益社団法人 大谷保育協会保育心理士(一種)*

*幼稚園教諭、保育士、社会福祉士の職に就いている方へ

公益社団法人 大谷保育協会保育心理士(一種)

認定社会福祉士の申請に必要な科目の単位修得

本学では、認定社会福祉士の資格申請に必要な科目を一部開講しています。これらの科目は、本学大学院生だけでなく、資格取得を目指す学外の方も、「科目等履修生」として受講し、単位修得することができます。

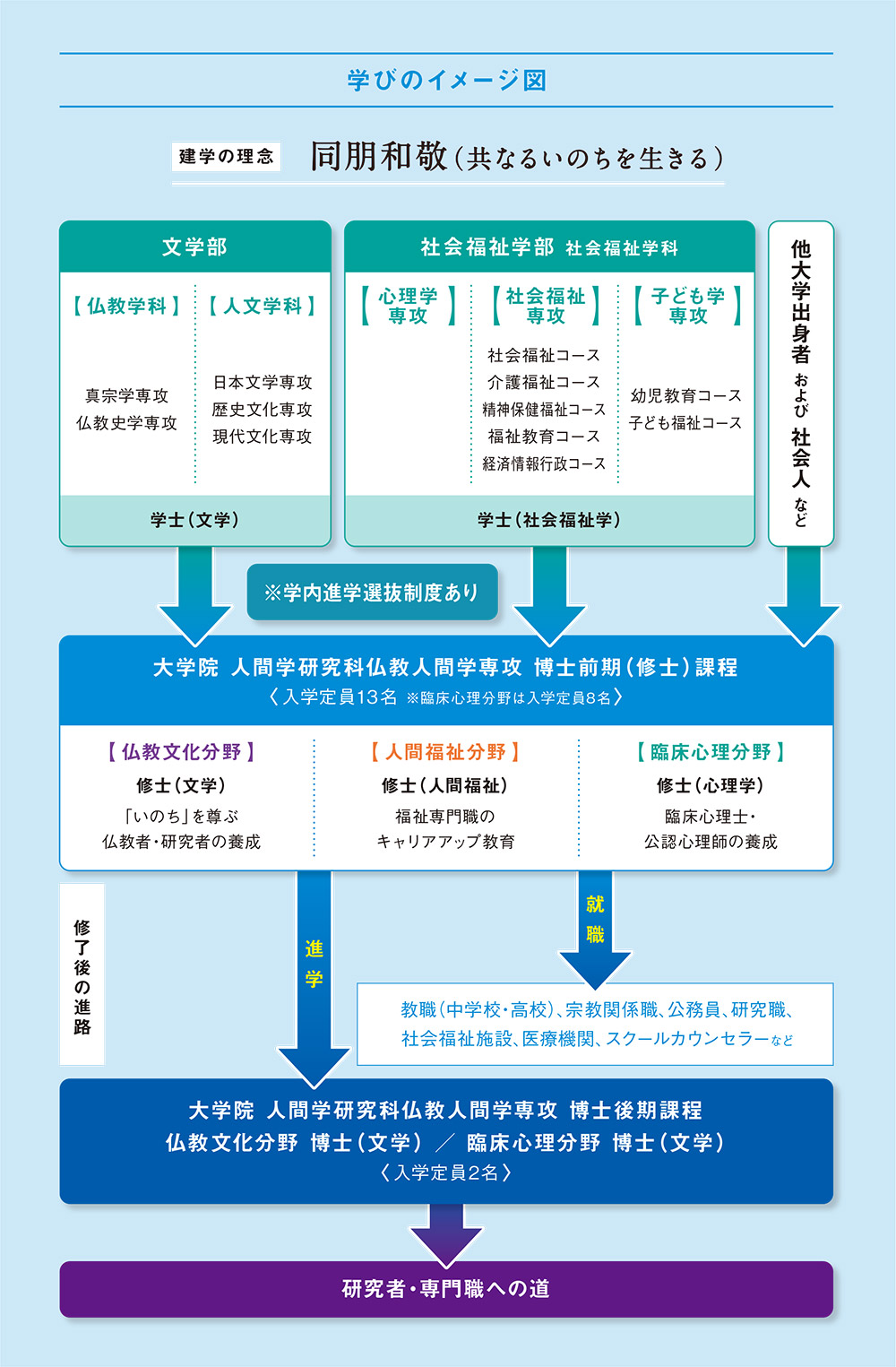

学びのイメージ図

教員および主要担当科目 充実した教授陣

博士前期(修士)課程 専任教員

仏教文化分野

| 氏名 | 学位 | 主要担当科目 | 講義内容 |

| 福田 琢 教授 | 修士(文学) | 仏教学研究 | 仏教文献を思想史的文脈に即して読解し、文献学の基礎能力を修得する。あわせて近代仏教研究の蓄積に方法論的可能性を学ぶ。 |

| 仏教学特殊研究 | 漢文文献を用いて専門的研究を進めるための基礎的な文献読解能力を養成する。主として漢訳大乗経典の原典読解に努める。 | ||

| 安藤 弥 教授 | 博士(文学) | 仏教史研究 | 仏教を歴史的に理解し、現代に活かす力を修得する。仏教史に関する専門的な研究論文や歴史資料の読解力を修得する。日本仏教史を中心にとりあげていくが、時宜に応じてアジア仏教史全体からもテーマを見出す。 |

| 園田 博文 教授 | 博士(文学) | 典籍文化研究 | 最古の日本語が記された「魏志倭人伝」(『三国志』)から、『古事記』「日本書紀』『万葉集』を経て、大正時代の『羅生門』(芥川龍之介)まで、日本語資料として読解する。 |

| 研究指導 (博士前期課程) |

文学分野における修士論文執筆の指導を行う。先行研究を読み、問題点を明確にした上で、研究目的、研究方法を明らかにする | ||

| 鶴見 晃 教授 | 修士(文学) | 真宗文化特論 | 浄土真宗を文化的側面から把握し、歴史的に理解するために、親鸞のひ孫覚如の著である「御伝鈔」を通して、歴史資料の文献解読の能力を養成する。 |

| 研究指導 (博士前期課程) |

修士論文作成に向け、仏教文献の読解能力を修得するとともに、先行研究を参照しつつ、各自研究テーマに基づく調査·研究を行うことができるよう、研究指導を行う。 | ||

| 飯田 直樹 教授 | 博士(文学) | 日本文化史研究 | 日本文化史、特に近代仏教史に関する専門的な研究論文・歴史資料を読解する力を養うため、近代における仏教系社会福祉に関する論文と資料を輪読する。 |

| 研究指導 (博士前期課程) |

歴史学(日本近現代史)を通して、研究に必要な四つの作業(思考、読解、調査、執筆)の基礎能力が修得できるよう、研究指導を行う。 | ||

| 市野 智行 准教授 | 博士(文学) | 仏教文化文献研究 | 漢訳文献を精読し、原典読解に必要な基礎的な能力を修得する。また、文献中に登場する術語を、思想史的背景を踏まえて捉える能力を養成する。 |

人間福祉分野

| 氏名 | 学位 | 主要担当科目 | 講義内容 |

|---|---|---|---|

| 下山 久之 教授 | 博士 (社会福祉学) |

研究指導 (博士前期課程) |

自分自身の問題意識を、研究テーマとして形成し、それを解明するための研究手法を選択できるようになる。そして自ら立てた「学問的問い」に対する答えを探求していく。 |

| 北島 信子 教授 | 修士(教育学) | 保育学研究 | おもに福祉分野における保育制度、保育内容を学びます。具体的には、子育てをめぐる諸問題、支援事例や特別支援保育の実践記録の検討を通して、幼児の発達と保護者支援の具体的な場面での指導方法、評価方法について考えていきます。 |

| 吉田 みゆき 教授 | 修士(福祉 マネジメント) |

精神保健福祉研究 | 日本における精神保健福祉の歴史から精神障害者がおかれている現状を理解する。そのうえで相談援助職としてどのような支援ができるのか、主にグループワークに焦点を当てて実践的に学ぶ。 |

| 大橋 徹也 教授 | 博士 (社会福祉学) |

障害者福祉研究 | 障害者福祉領域に関する先行研究から、この領域における課題について考察する。さらに、課題解決に求められる科学的な検証について理解を図る。 |

| 工藤 隆治 教授 | 修士 (社会福祉学) |

社会福祉政策論研究 | 日本の福祉国家体制の基盤を踏まえながら、経済と福祉国家の関係、「政策論」、「運動論」、「経営論」という社会福祉理論の体系、「社会福祉の補充性」について、社会福祉政策との関係から講義を展開する。 |

| 地域福祉研究 | 戦後の地域福祉の理論·主義·歴史を踏まえ、地域包括支援体制(地域包括ケアシステム)に関連する基本的知識、留意点、多職種連携、体制の実現化、グローバル化におけるコミュニティについて考察する。 | ||

| 汲田 千賀子 教授 | 博士 (社会福祉学) |

ソーシャルケア研究 | 我が国の社会福祉実践が、ソーシャルワークとケアワークという2つから成立してきた背景を学ぶとともに他国の状況を比較しながら、実践課題について考究する。 |

| 研究指導 (博士前期課程) |

自分自身が興味·関心を持つ課題について、様々な角度から考えディスカッションを重ねながら研究テーマを決める。研究テーマにふさわしい研究方法を用いられるよう、先行研究のレビューを通して学んでいく。 | ||

| 岩瀬 真寿美 准教授 | 博士(教育学) | 教育学研究 | 教師の仕事、格差社会における教育、教育と福祉、教育現場の多様化、学力政策、教育と労働、教育改革の歴史、「教育」とは何かといった様々なテーマの教育学研究を読み解くことを通して、教育的事象の追究の方法を学ぶ。 |

| 教育哲学研究 | 教育の目的、対象、価値について、哲学的に分析することを学ぶ。倫理学、哲学、宗教、社会学、人類学などの知見から教育について考える。キリスト教にルーツのある西欧の思想家の人間観と、大乗仏教の人間観を対照する。 |

臨床心理分野

| 氏名 | 学位 | 主要担当科目 | 講義内容 |

| 井上 薫 特任教授 | 修士(文学) | 家族心理学特論 | 家族をシステムとしてとらえ、歴史・発達から見る視点、関係・構造からみる視点、機能・コミュニケーションから見る視点を習得する。さらに、家族面接や家族や親族、関係者を招いて行う合同家族面接の方法の基礎を習得する。 |

| 研究指導補助 (博士前期課程) |

修士論文の執筆に向けて、研究テーマの設定、研究計画の作成、先行研究のレビュー、調査・実験等の実施、結果の分析、論文の執筆に関する指導を受ける。テーマは、家族支援、福祉領域におけるアセスメントとプラン作りなど、院生と担当教員が相談の上、決定する。 | ||

| 石牧 良浩 教授 | 博士(文学) | 臨床心理査定演習 | ウェクスラー式知能検査とロールシャッハ・テストを中心に、心理検査の位置づけや実施時の留意点について学び、それらの検査の実施法・解釈法及び検査所見の書き方などを体験的に身につける。 |

| 研究指導 (博士前期課程) |

入学時の研究計画をもとに、関連する先行研究のレビュー、必要に応じたテーマの再設定、調査・実験の計画と実施、結果の整理・解釈、修士論文の執筆などについての指導を行う。 | ||

| 小沢 日美子 教授 | 修士(心理学) | 発達心理学特論 | 人間の心が生得的基盤によりながらも、社会的情報に基づき発達させることを、「心の理論」、「視点取得」をキーワードにして講義する。その際、発達の課程に生じる心理社会的な問題を心理学的視点から論考する。 |

| 教育心理学特論 | 教育という営みの基盤にある学習過程、教育活動における心理現象への理解を進め、教育の場にかかわる課題を発見し、研究デザインを構築する力をつけ、実践力の質を高める。 | ||

| 鴨澤 あかね 教授 | 博士(教育学) | 心理療法特論 | 心理療法には精神分析療法、人間性中心療法、認知行動療法等、様々な学派があり、対象も子どもから大人まで、さらには個人、集団、家族と様々である。それらについて基本的な考え方を学ぶとともに、心理療法に共通する基本姿勢を習得する。 |

| 研究指導 (博士前期課程) |

臨床心理学の中核は実践であることを踏まえ、研究では、それがどのように実践に結びつくかを常に考えながら研究テーマを検討し、修士論文を作成するための指導を行う。 | ||

| 福島 裕人 准教授 | 博士(心理学) | 臨床心理面接特論Ⅰ | 臨床心理士・公認心理師に求められる代表的な心理面接理論およびその技法について、ロールプレイ等を交えながら学ぶ。さらに統合的な視点から、各種理論や技法に共通する心理面接の本質についても検討する。 |

| 研究指導 (博士前期課程) |

修士論文の執筆に向けて、研究テーマの設定から研究の実施に関する指導を行う。テーマはトラウマケアや学校心理臨床以外でも院生と相談の上、決定する。 |

博士後期課程 専任教員

仏教文化分野

| 氏名 | 学位 | 主要担当科目 | 講義内容 |

| 福田 琢 教授 | 修士(文学) | 研究指導 (博士後期課程) |

修士論文の見直しを進めながら、博士論文への課題を明確化する。その上で、博士課程終了後は一人の自立した研究者となることを目指す。そのために必要な方法論や表現力、学会活動などのスキルが身につくよう指導する。 |

| 安藤 弥 教授 | 博士(文学) |

臨床心理分野

| 氏名 | 学位 | 主要担当科目 | 講義内容 |

|---|---|---|---|

| 石牧 良浩 教授 | 博士(文学) | 研究指導補助 (博士後期課程) |

修士課程での研究テーマをもとに、博士論文の章立て、学会の専門誌への投稿論文を執筆する。何本かの論文指導を行い、博士論文の完成へとつなげていく。 |

客員教授

| 氏名 | 所属 | 学位 | 主要担当科目 |

|---|---|---|---|

| 目黒 達哉 | 仁愛大学 特任教授 | 博士(心理学) | 学校臨床心理学特論 臨床心理地域援助特論 等 |

学内研究機関

仏教文化研究所

1977年に設立された本研究所は、真宗史・仏教文化研究において国内屈指の専門的な研究機関です。特に全国各地に出向いての現地史料調査、学術出版活動に大きな成果を挙げ、また国内外の研究者・研究機関との学術的交流もしています。

本研究所の活動に関して、大学院生(主に仏教文化分野)には、各研究会への参加、年2回開催の「実物資料に学ぶ仏教文化」展(ギャラリー史料展示)や資料調査・整理などの作業への参加を通して学術・研究活動の経験を積んでもらっています。

“いのちの教育”センター

人間のいのちを問い、その尊厳について、研究し、その成果を広く社会に公開し、地域貢献するために1994年に設立されたセンターです。

連続公開講座の開催や機関紙『BRIDGE』の刊行を通して、「仏教」「福祉」「医療」「文学」「人権」「ボランティア」などと「いのち」の関わりを考え、問いかけていきます。

心理臨床センター

~人間性の回復をめざして~

乳幼児期から老年期までの人生において、私たちは様々な困難や戸惑い、悩みに直面し、時には自分自身や家族の力だけでは解決できないような心の問題にぶつかることもあります。

当相談室では、それぞれの問題に応じて、臨床心理士・公認心理師の資格を持つ本学教員と研修生が相談に応じます。