同朋大学 出張講義

同朋大学では、本学の教員が高等学校でおこなう出張講義(無料)をおこなっています。

下記フォームからお申込みください。

下記フォームからお申込みください。

出張講義 申込方法

| 費用 | 全講座とも無料 |

|---|---|

| 開講期間 | 講師の日程調整のため、原則1ヶ月前までにご連絡ください。 候補日と対応可能な日時を調整のうえで設定をさせていただきます。候補日や希望する講義を複数ご連絡いただけますと幸いです。 |

| 使用機材・教材 | 基本的に本学より持ち込みますが、プロジェクターやスクリーンなどの設備機器についてはご相談の上、設備の借用をお願いする場合があります。 |

| その他 (学校見学について) |

本学の学校見学ツアー等も承っております。 ご希望がございましたら、お気軽にお問合せください。 |

| お申込・相談 | 同朋大学 入試・広報課 電話:052-411-1247(平日:9時00分から18時00分) E-mail:nyushi@doho.ac.jp |

出張講義 テーマ例

社会福祉学部 社会福祉学科 社会福祉専攻

さまざまな分野で利活用される情報通信技術

講師名:石川 洋 教授

分野:情報システム開発

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:―

本学準備物:ノートパソコン(教員用)、当日の配布資料

高校では情報Ⅰを(場合によっては情報Ⅱも)学びます。なぜ情報について学ばなければならないのでしょうか。いまや情報通信技術はさまざまな分野で利活用されているので、基本的な内容を知っておく必要があるからです。本授業では、情報通信技術の基礎と、さまざまな分野での利活用状況について説明します。

分野:情報システム開発

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:―

本学準備物:ノートパソコン(教員用)、当日の配布資料

高校では情報Ⅰを(場合によっては情報Ⅱも)学びます。なぜ情報について学ばなければならないのでしょうか。いまや情報通信技術はさまざまな分野で利活用されているので、基本的な内容を知っておく必要があるからです。本授業では、情報通信技術の基礎と、さまざまな分野での利活用状況について説明します。

高齢者福祉×DX

講師名:伊藤 明代 講師

分野:高齢者福祉・医療保健

時間:45分~60分 要相談

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:PC又はタブレット端末

本学準備物:当日の配布物、PC ※その他調整

高齢者福祉分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)について、本学リカレント教育を例とし、分かり易く学ぶことができます。ご要望に応じて大学での授業の一部を分かりやすく体験できます。高齢者福祉の分野では、今後ますますDXを推進することが必要となります。その理由について学ぶことができます。

分野:高齢者福祉・医療保健

時間:45分~60分 要相談

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:PC又はタブレット端末

本学準備物:当日の配布物、PC ※その他調整

高齢者福祉分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)について、本学リカレント教育を例とし、分かり易く学ぶことができます。ご要望に応じて大学での授業の一部を分かりやすく体験できます。高齢者福祉の分野では、今後ますますDXを推進することが必要となります。その理由について学ぶことができます。

日本の道徳教育が向かう道

講師名:岩瀬 真寿美 准教授

分野:教育学

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:ノートパソコン

いじめや不登校といった数々の教育をめぐる問題を常にニュースなどで見かけます。大人から子どもたちに伝えたい生き方とはいったい何なのか、「正しさ」は時代や文化によって異なるのか、自分の正義と他者の正義が対立するときに私達は何を基準とすべきなのか、意図と結果とどちらに重きを置いて物事を判断すればよいのかといった、道徳を考える上での根本的な問題を考えます。また、近年の道徳科に至るまでの、戦前からの徳育の歴史を参照しながら、皆さんがこれまで受けてきた道徳の授業がどのように組み立てられていたかを振り返ります。さいごに、人間形成の理論を紹介し、日本の道徳教育が向かう道について様々な方面から皆さんと想定し議論します。

分野:教育学

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:ノートパソコン

いじめや不登校といった数々の教育をめぐる問題を常にニュースなどで見かけます。大人から子どもたちに伝えたい生き方とはいったい何なのか、「正しさ」は時代や文化によって異なるのか、自分の正義と他者の正義が対立するときに私達は何を基準とすべきなのか、意図と結果とどちらに重きを置いて物事を判断すればよいのかといった、道徳を考える上での根本的な問題を考えます。また、近年の道徳科に至るまでの、戦前からの徳育の歴史を参照しながら、皆さんがこれまで受けてきた道徳の授業がどのように組み立てられていたかを振り返ります。さいごに、人間形成の理論を紹介し、日本の道徳教育が向かう道について様々な方面から皆さんと想定し議論します。

介護福祉分野のDX実践

講師名:牛田 篤 准教授

分野:介護福祉・介護福祉教育

時間:45分~60分 要相談

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物: PC又はタブレット ※内容に応じて服装を調整する。

本学準備物:当日の配布物、PC ※その他調整

介護福祉分野のDX(デジタルトランスフォーメーション)について、介護福祉分野の実践的なことを学ぶことができます。専門職として活躍したい方、介護福祉士を目指している方、介護福祉教育に関心ある方に、おすすめの内容です。ご要望に応じて、講義、演習、生活支援技術の実技という側面から学ぶことができます。

分野:介護福祉・介護福祉教育

時間:45分~60分 要相談

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物: PC又はタブレット ※内容に応じて服装を調整する。

本学準備物:当日の配布物、PC ※その他調整

介護福祉分野のDX(デジタルトランスフォーメーション)について、介護福祉分野の実践的なことを学ぶことができます。専門職として活躍したい方、介護福祉士を目指している方、介護福祉教育に関心ある方に、おすすめの内容です。ご要望に応じて、講義、演習、生活支援技術の実技という側面から学ぶことができます。

“地域福祉”って何だろう?

講師名:加藤 昭宏 専任講師

分野:地域福祉

時間:45分

会場準備物:特になし

受講生準備物:―

本学準備物:当日の配布資料

社会福祉学部では、社会福祉について学びます。

では、そもそも「福祉」とは何なのでしょうか。なんで、「社会」がつくのでしょうか。そして「地域福祉」とは、一体何なのでしょうか。「高齢者福祉」「児童福祉」「障がい者福祉」などとは、違うものなのでしょうか?この授業では、これらについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

分野:地域福祉

時間:45分

会場準備物:特になし

受講生準備物:―

本学準備物:当日の配布資料

社会福祉学部では、社会福祉について学びます。

では、そもそも「福祉」とは何なのでしょうか。なんで、「社会」がつくのでしょうか。そして「地域福祉」とは、一体何なのでしょうか。「高齢者福祉」「児童福祉」「障がい者福祉」などとは、違うものなのでしょうか?この授業では、これらについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

社会福祉の歴史と経済

講師名:工藤 隆治 教授

分野:社会福祉

時間:45分

会場準備物:特になし

受講生準備物:―

本学準備物:―

社会福祉が最初に対象にした社会問題は、生活困窮です。本講義は、日本とイギリスの社会福祉の歴史を理解しながら、生活に困窮した原因を明らかにします。資本主義経済と社会福祉には、密接な関係がありますので、社会福祉と経済の関連を確認します。また、慈善組織協会(COS)やセツルメントなどの活動を紹介することにより、社会福祉の支援の方法も学習します。皆さんが、主体的に社会福祉について考える機会になればと思っています。

分野:社会福祉

時間:45分

会場準備物:特になし

受講生準備物:―

本学準備物:―

社会福祉が最初に対象にした社会問題は、生活困窮です。本講義は、日本とイギリスの社会福祉の歴史を理解しながら、生活に困窮した原因を明らかにします。資本主義経済と社会福祉には、密接な関係がありますので、社会福祉と経済の関連を確認します。また、慈善組織協会(COS)やセツルメントなどの活動を紹介することにより、社会福祉の支援の方法も学習します。皆さんが、主体的に社会福祉について考える機会になればと思っています。

認知症の高齢者とのコミュニケーション

講師名:汲田 千賀子 准教授

分野:高齢者福祉

時間:45分

会場準備物:特になし

受講生準備物:特になし

本学準備物:特になし

2025年、日本における認知症高齢者は700万人になると予測されており、それは高齢者の5人に1人が何らかの症状があることを意味しています。認知症になると何もわからなくなってしまうのでしょうか。もし、自分が記憶を長時間保持することができない病気になったとしたら周りの人たちにどのように声をかけてほしいでしょうか。本講義では、認知症について学びながら、認知症高齢者とのコミュニケーションの方法について考えていきたいと思います。

分野:高齢者福祉

時間:45分

会場準備物:特になし

受講生準備物:特になし

本学準備物:特になし

2025年、日本における認知症高齢者は700万人になると予測されており、それは高齢者の5人に1人が何らかの症状があることを意味しています。認知症になると何もわからなくなってしまうのでしょうか。もし、自分が記憶を長時間保持することができない病気になったとしたら周りの人たちにどのように声をかけてほしいでしょうか。本講義では、認知症について学びながら、認知症高齢者とのコミュニケーションの方法について考えていきたいと思います。

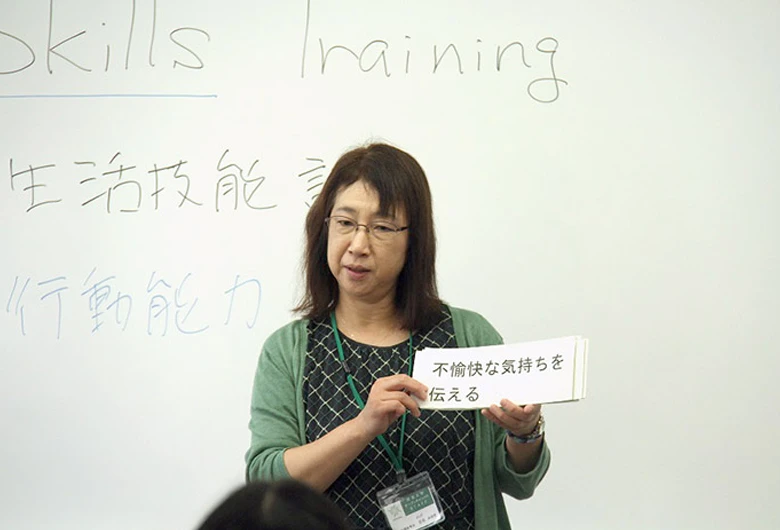

介護福祉×DX

講師名:下山 久之 教授

分野:介護福祉・社会学

時間:45分~60分 要相談

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:PC又はタブレット端末

本学準備物:当日の配布物、PC ※その他調整

介護福祉分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)について、皆様のご要望に応じて理論、実践、研究に関することまで、様々なことについて学ぶことができます。様々な介護機器のデータや、実際に体験することで、ICT,IoT、AI、データサイエンスについて学ぶことができます。

分野:介護福祉・社会学

時間:45分~60分 要相談

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:PC又はタブレット端末

本学準備物:当日の配布物、PC ※その他調整

介護福祉分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)について、皆様のご要望に応じて理論、実践、研究に関することまで、様々なことについて学ぶことができます。様々な介護機器のデータや、実際に体験することで、ICT,IoT、AI、データサイエンスについて学ぶことができます。

“相談にのる”って何すること? 〜精神保健福祉士の面接,紹介します〜

講師名:吉田 みゆき 教授

分野:精神保健福祉

時間:45分

会場準備物:面接場面を再現する際に使用する椅子2脚、小さな机1つ

受講生準備物:―

本学準備物:当日の配布資料

精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)は、クライエントと共に彼らが抱える生活上の課題の解決をはかっていきます。しかしそれはワーカーの「熱き心」だけでは成り立ちません。ではどうするのか…。面接場面を通して具体的に紹介します。

分野:精神保健福祉

時間:45分

会場準備物:面接場面を再現する際に使用する椅子2脚、小さな机1つ

受講生準備物:―

本学準備物:当日の配布資料

精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)は、クライエントと共に彼らが抱える生活上の課題の解決をはかっていきます。しかしそれはワーカーの「熱き心」だけでは成り立ちません。ではどうするのか…。面接場面を通して具体的に紹介します。

日本の社会保障

講師名:渡邊 幸良 教授

分野:社会福祉

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

私たちは、自由な生活を営むために働いていますが、いつも健康であるとは限りませんし、年を取って若い時のようには働けなくなってゆきます。また、景気や産業構造の変化によって、低賃金になったり失業したりするかもしれません。このような個人の責任や努力だけでは対応できない事柄に対して、必要な生活保障をおこなうのが社会保障です。本講義では、生活保障としての社会保障を分かりやすく理解します。

分野:社会福祉

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

私たちは、自由な生活を営むために働いていますが、いつも健康であるとは限りませんし、年を取って若い時のようには働けなくなってゆきます。また、景気や産業構造の変化によって、低賃金になったり失業したりするかもしれません。このような個人の責任や努力だけでは対応できない事柄に対して、必要な生活保障をおこなうのが社会保障です。本講義では、生活保障としての社会保障を分かりやすく理解します。

社会福祉学部 社会福祉学科 子ども学専攻

音楽と発達

講師名:疇地 希美 専任講師

分野:音楽教育

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:特になし

本学準備物:特になし

ヒトの発達に音楽は大切な役割を担っています。乳幼児期から老年期に至るまでヒトは発達し続け、人生のさまざまな場面で音楽は重要な役割をはたします。音楽はなぜそのような役割を担っているのでしょうか。人の発達段階における音楽の役割について、具体例を示しながらお話します。

分野:音楽教育

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:特になし

本学準備物:特になし

ヒトの発達に音楽は大切な役割を担っています。乳幼児期から老年期に至るまでヒトは発達し続け、人生のさまざまな場面で音楽は重要な役割をはたします。音楽はなぜそのような役割を担っているのでしょうか。人の発達段階における音楽の役割について、具体例を示しながらお話します。

子どもを理解するってどんなこと?

講師名:勝野 愛子 准教授

分野:保育

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:筆記用具、ハサミ、のり

本学準備物:当日配布資料、遊びの教材(折り紙、新聞紙)、ノートパソコン

保育者にとって子ども理解はかなり重要なことの一つだといわれています。では、保育者は子どもをどのように理解しているのでしょうか。保育者の子ども理解を学んでいくために、この講義では、子どもってこんなところがあるということを、子どもの発達や実際の子どもの様子、エピソードを通して学びます。子どもがどんなことに興味を持っているのか、子どもたちの遊びを実際に経験しながら楽しく学びたいと考えています。

分野:保育

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:筆記用具、ハサミ、のり

本学準備物:当日配布資料、遊びの教材(折り紙、新聞紙)、ノートパソコン

保育者にとって子ども理解はかなり重要なことの一つだといわれています。では、保育者は子どもをどのように理解しているのでしょうか。保育者の子ども理解を学んでいくために、この講義では、子どもってこんなところがあるということを、子どもの発達や実際の子どもの様子、エピソードを通して学びます。子どもがどんなことに興味を持っているのか、子どもたちの遊びを実際に経験しながら楽しく学びたいと考えています。

愛されて育つ

講師名:神谷 良恵 専任講師

分野:乳児保育

時間:45分

会場準備物:プロジェクター、スクリーン、DVD再生機

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:ノートパソコン、DVD、当日配布資料

新たに生まれ来る命は、それだけで尊いものです。かつて、私たちの誰もが赤ちゃんで、両親や祖父母だけでなく、近所の人たちからも祝福され、共に生きていこうと迎え入れられてきました。私たち人間は、誰かの助けを借りずに大きくなることはできません。また、自分に向かう愛を感じていくことは生きるエネルギーになります。それは、保育所で過ごす幼い子どもたちにとっても同じです。この講義では、特に0~2歳児に注目し、自分に向かう愛を感じながら精いっぱい大きくなろうとしていることを一緒に理解していきます。

分野:乳児保育

時間:45分

会場準備物:プロジェクター、スクリーン、DVD再生機

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:ノートパソコン、DVD、当日配布資料

新たに生まれ来る命は、それだけで尊いものです。かつて、私たちの誰もが赤ちゃんで、両親や祖父母だけでなく、近所の人たちからも祝福され、共に生きていこうと迎え入れられてきました。私たち人間は、誰かの助けを借りずに大きくなることはできません。また、自分に向かう愛を感じていくことは生きるエネルギーになります。それは、保育所で過ごす幼い子どもたちにとっても同じです。この講義では、特に0~2歳児に注目し、自分に向かう愛を感じながら精いっぱい大きくなろうとしていることを一緒に理解していきます。

保育という仕事~子どもから学ぶ保育者をめざして~

講師名:北島 信子 教授

分野:幼児教育学

時間:45分

会場準備物:-

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:当日の配布資料

保育のなかでも、幼稚園・保育所・こども園等の保育者の職務内容や果たす役割について、実践例とともに紹介していきます。少子高齢化が進み、就学前保育施設の果たす役割がこれまで以上に注目されています。保育とは、子どもへの指導援助はもちろんのこと、保護者支援や地域との連携も大切です。そして、保育という仕事において最も重要なことは子どもたちの声を聴きとる力です。「子どもがかわいい」「子どもが大好き」から出発して、子どもから学ぶ保育者をめざして、保育現場の先生方が日々奮闘されている事例を紹介します。

分野:幼児教育学

時間:45分

会場準備物:-

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:当日の配布資料

保育のなかでも、幼稚園・保育所・こども園等の保育者の職務内容や果たす役割について、実践例とともに紹介していきます。少子高齢化が進み、就学前保育施設の果たす役割がこれまで以上に注目されています。保育とは、子どもへの指導援助はもちろんのこと、保護者支援や地域との連携も大切です。そして、保育という仕事において最も重要なことは子どもたちの声を聴きとる力です。「子どもがかわいい」「子どもが大好き」から出発して、子どもから学ぶ保育者をめざして、保育現場の先生方が日々奮闘されている事例を紹介します。

育ちの根っこ~子育て・療育・つながる支援~

講師名:藤林 清仁 准教授

分野:障害児保育

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:当日の配布資料

保育士として働くうえで大切な「科学的な視点」とは何かをお話していきます。各年齢における子どもの発達的な特徴を踏まえながら、大人が「困った」と思う行動の本質的な意味は何か、子どもへの視点とかかわり方について事例を交えながら紹介します。子どもは「おもい」や「ねがい」を持つことから発達していきます。育っていく上での根っこになることは何か、大切にしてほしい視点をお話していきます。興味がある高校生がいれば、障害のある子どもが通う療育の施設について、保育士がどのように活躍しているか紹介します。

分野:障害児保育

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:当日の配布資料

保育士として働くうえで大切な「科学的な視点」とは何かをお話していきます。各年齢における子どもの発達的な特徴を踏まえながら、大人が「困った」と思う行動の本質的な意味は何か、子どもへの視点とかかわり方について事例を交えながら紹介します。子どもは「おもい」や「ねがい」を持つことから発達していきます。育っていく上での根っこになることは何か、大切にしてほしい視点をお話していきます。興味がある高校生がいれば、障害のある子どもが通う療育の施設について、保育士がどのように活躍しているか紹介します。

社会福祉学部 社会福祉学科 心理学専攻

「心」って何だろう

講師名:石牧 良浩 教授

分野:心理学

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:―

友人や恋人、同僚などといい人間関係を保っていくために、他者の心を理解することが大切だといわれています。しかし、「心」についての定義づけは非常にあいまいです。心を構成する要素としては、感情や知能、感覚、記憶など様々なものがありますが、この講義ではまず、「心とは何か」という、心理学の入り口のテーマについて、日常生活の様々な事例や簡単な心理テストなどを用いながら解説します。できるだけ興味深く、わかりやすい内容の講義にしていきたいと考えています。

分野:心理学

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:―

友人や恋人、同僚などといい人間関係を保っていくために、他者の心を理解することが大切だといわれています。しかし、「心」についての定義づけは非常にあいまいです。心を構成する要素としては、感情や知能、感覚、記憶など様々なものがありますが、この講義ではまず、「心とは何か」という、心理学の入り口のテーマについて、日常生活の様々な事例や簡単な心理テストなどを用いながら解説します。できるだけ興味深く、わかりやすい内容の講義にしていきたいと考えています。

「笑いと健康~最近笑っていますか?~」

講師名:福島 裕人 准教授

分野:臨床心理学・健康心理学

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

「笑う門(かど)には福来る」と言われることわざにもあるように,笑いにはさまざまな健康効果が示されています。本講義では笑いや笑顔(スマイル)の心身に与える効果について簡単にご紹介し,日々健康で楽しい生活を送るために,笑いや笑顔を活用するコツについて体験を交えて紹介します。皆さんと楽しい時間を過ごすことができたら大変嬉しく思います。

分野:臨床心理学・健康心理学

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

「笑う門(かど)には福来る」と言われることわざにもあるように,笑いにはさまざまな健康効果が示されています。本講義では笑いや笑顔(スマイル)の心身に与える効果について簡単にご紹介し,日々健康で楽しい生活を送るために,笑いや笑顔を活用するコツについて体験を交えて紹介します。皆さんと楽しい時間を過ごすことができたら大変嬉しく思います。

文学部 人文学科

一通の古文書から読み取れること―戦国武将の寺院政策

講師名:安藤 弥 教授

分野:日本史

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

日本の戦国時代、武将たちは寺院を地域社会における重要な拠点と見ており、特に合戦時、寺院との関係づくりは重要な課題でした。具体的な素材として、織田信長配下の武将として著名な柴田勝家の書状(現物)をとりあげ、一緒にくずし字を読みながら、勝家が北陸のある寺院にどのようなことを伝えたのか、確かめてみたいと思います。

分野:日本史

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

日本の戦国時代、武将たちは寺院を地域社会における重要な拠点と見ており、特に合戦時、寺院との関係づくりは重要な課題でした。具体的な素材として、織田信長配下の武将として著名な柴田勝家の書状(現物)をとりあげ、一緒にくずし字を読みながら、勝家が北陸のある寺院にどのようなことを伝えたのか、確かめてみたいと思います。

親に捨てられた子はどのように育てられたか?その歴史を振り返る

講師名:飯田 直樹 教授

分野:日本史

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:―

本学準備物:ノートパソコン

日本の歴史において、特に江戸時代以降、捨て子たちは、どのように育てられたのでしょうか?我が子を捨てざるをえなかった親の事情についても確認しながら、捨て子を我が子として育てた人々の思いや目的などについて、できるだけ史料に即して説明したいと思います。

分野:日本史

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:―

本学準備物:ノートパソコン

日本の歴史において、特に江戸時代以降、捨て子たちは、どのように育てられたのでしょうか?我が子を捨てざるをえなかった親の事情についても確認しながら、捨て子を我が子として育てた人々の思いや目的などについて、できるだけ史料に即して説明したいと思います。

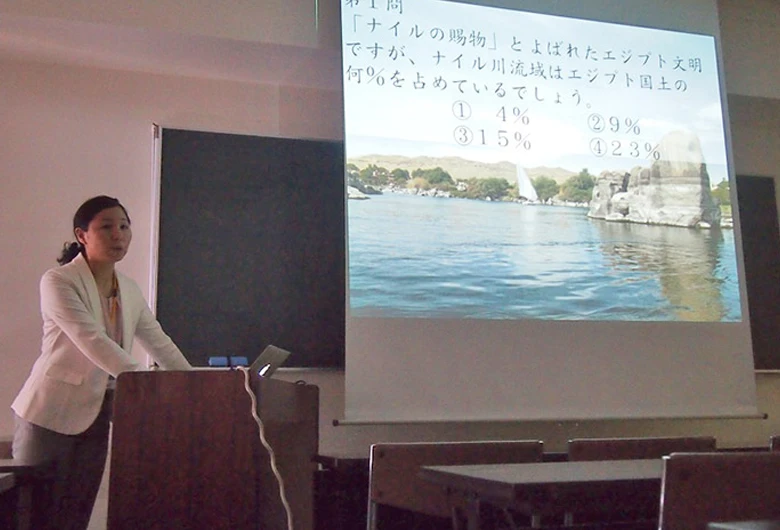

オアシスに残るエジプト文明

講師名:古川 桂 専任講師

分野:古代エジプト史

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:―

本学準備物:―

「エジプトはナイルの賜物」というヘロドトスの言葉の通り、エジプト文明はナイル川という大河の流域で生まれ、育まれた文明です。しかしナイル川から遠く離れたエジプト西方砂漠のオアシスにもエジプ文明は根付いていました。大河のない場所で、エジプト文明はどのように発展していったのでしょうか。西方砂漠の最も南に位置するハルガ・オアシスでの調査を元に、その謎を解き明かしていきます。様々な科学的手法(遺跡探査衛星画像の解析、3次元計測など)を用いながら行なっている調査の様子なども交えながらお話ししていきます。

分野:古代エジプト史

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:―

本学準備物:―

「エジプトはナイルの賜物」というヘロドトスの言葉の通り、エジプト文明はナイル川という大河の流域で生まれ、育まれた文明です。しかしナイル川から遠く離れたエジプト西方砂漠のオアシスにもエジプ文明は根付いていました。大河のない場所で、エジプト文明はどのように発展していったのでしょうか。西方砂漠の最も南に位置するハルガ・オアシスでの調査を元に、その謎を解き明かしていきます。様々な科学的手法(遺跡探査衛星画像の解析、3次元計測など)を用いながら行なっている調査の様子なども交えながらお話ししていきます。

「休み時間」「放課」「大放課」の語誌―日本語の歴史的変異・地域的変異を考える―

講師名:園田 博文 教授

分野:日本語学(日本語史)

時間:45分

会場準備物:マイク

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:当日配付資料

皆さんは授業と授業の間の休みを何と言っていますか。愛知県内(名古屋市内)では「放課」と言っています(私も調査を行って確かめました)。ただ、一歩県外に出ると通じないようです。「放課」という語・概念の成立とその後の展開について、「休み時間」「大放課」等の語も踏まえながら一緒に考えてみたいと思います。

分野:日本語学(日本語史)

時間:45分

会場準備物:マイク

受講生準備物:筆記用具

本学準備物:当日配付資料

皆さんは授業と授業の間の休みを何と言っていますか。愛知県内(名古屋市内)では「放課」と言っています(私も調査を行って確かめました)。ただ、一歩県外に出ると通じないようです。「放課」という語・概念の成立とその後の展開について、「休み時間」「大放課」等の語も踏まえながら一緒に考えてみたいと思います。

物語の伝承を考える―浦島太郎の場合―

講師名:箕浦 尚美 准教授

分野:日本文学

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:―

本学準備物:―

「昔々浦島は、助けた亀に連れられて」と歌われる浦島太郎の物語は、古くは『日本書紀』や『万葉集』など、奈良時代の文献にも見ることができます。海の彼方へ行った浦島が戻ってきて玉手箱を開けてしまうという部分はどの時代のものも同じですが、物語の各部分は、現代に至るまで幾重にも変化を重ねてきました。その変化の一部を紹介し、物語が時代を経て伝えられることについて考えたいと思います。

分野:日本文学

時間:45分

会場準備物:プロジェクター

受講生準備物:―

本学準備物:―

「昔々浦島は、助けた亀に連れられて」と歌われる浦島太郎の物語は、古くは『日本書紀』や『万葉集』など、奈良時代の文献にも見ることができます。海の彼方へ行った浦島が戻ってきて玉手箱を開けてしまうという部分はどの時代のものも同じですが、物語の各部分は、現代に至るまで幾重にも変化を重ねてきました。その変化の一部を紹介し、物語が時代を経て伝えられることについて考えたいと思います。

文学部 仏教学科

宗教と人間(親鸞と現代)

講師名:安藤 弥 教授

分野:宗教学

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

「地獄を見た」とか「地獄に堕ちろ」といった言葉を聞くことがありますが(ない?)、いったい「地獄」とはどのようなところでしょうか?私も行ったことはないのでわかりませんが(笑)、歴史上、地獄を描く絵画は多く残されています。さまざまな地獄絵図(絵画資料)を見ながら、その世界を感じてみるとともに、前提にある思想や展開する文化について学んでみませんか。

分野:宗教学

時間:45分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

「地獄を見た」とか「地獄に堕ちろ」といった言葉を聞くことがありますが(ない?)、いったい「地獄」とはどのようなところでしょうか?私も行ったことはないのでわかりませんが(笑)、歴史上、地獄を描く絵画は多く残されています。さまざまな地獄絵図(絵画資料)を見ながら、その世界を感じてみるとともに、前提にある思想や展開する文化について学んでみませんか。

仏教ってなんだろう?

講師名:市野 智行 准教授

分野:仏教(宗教)

時間:30分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

皆さんは、お寺や神社、教会に行くことはあるでしょうか?普段の生活ではあまりないかもしれません。でも、クリスマスにはお祝いをし、大晦日には除夜の鐘を突き、また初詣でおみくじを買うという人は意外と多いかもしれませんね。宗教というのは思いのほか身近に存在しています。しかし、身近に感じることは決して多いとは言えません。では、宗教というのは、私たちにとって一体何でしょうか?私たちとどう関係するのでしょうか?もしくは必要なものなのでしょうか?少しだけ考える時間を一緒に作りたいと思います。

分野:仏教(宗教)

時間:30分

会場準備物:―

受講生準備物:―

本学準備物:―

皆さんは、お寺や神社、教会に行くことはあるでしょうか?普段の生活ではあまりないかもしれません。でも、クリスマスにはお祝いをし、大晦日には除夜の鐘を突き、また初詣でおみくじを買うという人は意外と多いかもしれませんね。宗教というのは思いのほか身近に存在しています。しかし、身近に感じることは決して多いとは言えません。では、宗教というのは、私たちにとって一体何でしょうか?私たちとどう関係するのでしょうか?もしくは必要なものなのでしょうか?少しだけ考える時間を一緒に作りたいと思います。