文学部 人文学科

文学・歴史・哲学・文化人類学などの多彩な学びを通して

「文化」に親しみ、未来を拓く思考力と教養力をはぐくむ。

「人が何を考え、どう行動してきたか」という問題の本質を追究することで、「今」という時代に生きる自分自身を的確に見つめ、社会で活躍していくための真の「教養」を身につけます。

TOPICS

文学部がパワーアップします!

*歌舞伎鑑賞やインドでの文化体験など独特な実践学習ができます。

現代教養専攻が現代文化専攻に変わり内容がさらに充実

2023年度 海外文化研修(インド)の様子

- 現代社会の諸問題に哲学的に切り込みます。

- 新たに「文化人類学」を専門にする教員を迎え、世界の諸文化を多文化共生の視点等から、より広く学びます。

歴史文化専攻

- 博物館での実務経験をもつ教員をさらに加え、より実践的でリアルな学びを提供します。

- 古代・中世・戦国~近現代の日本史、世界史まで含めた幅広い時代と地域を学べる専任教員スタッフがそろっています。

日本文学専攻

- 新設の「古文基礎学」で古典を自分で読む力をはぐくみます。

- 古代・中世~近現代の日本文学および、日本語の歴史的変遷に着目した日本語史をより深く追求します。

文学部の各学科・専攻のキャラクターがついに誕生!

2024年に開催したオープンキャンパスで名前を募集し、

みなさんの声をもとに、2025年に名前が決まりました。

人文学科での学びの特徴

1

古代から現代までをカバーする充実した教授陣

2

丁寧に文献を読み、豊かな思考を養う

3

学外研修・特別講義

※名古屋市博物館は現在休館中です。 ※詳細は両館の公式Web サイトでご確認ください。

4

海外語学研修・海外文化研修

人文学とは?

歴史・文学・哲学・文化の学習を通して、「人間」とは何かを追求します。

AIの時代だからこそ求められる「人間力」

その一方で、人間の心に関わる仕事は残るだろうとも予想されています。

つまり、人間にしかできない仕事は残ります。

今こそ、「人間力」が必要とされる時代です。

人間力の根本である「ことば」の力

古典や歴史文書といった文献と格闘し、昔の人の知恵を味わう。

世界の文学・思想・文化を学び、現代を生き抜く「教養力」を鍛える。

ディスカッションを通して、他人の意見を聞き、自分の意見を発言する。

人文学科の学びは「ことば」の力を養います。

STUDENT'S VOICE

現代教養専攻※ 3年 関 瞳弥

菊華高等学校 出身

※2025年度から現代文化専攻に名称変更

コース紹介

社会及び文化の現代的特徴とそれにともなう問題をグローバルな視点から学び、研究する。

4年間の学び

この学びを通して培われる論理的思考力や、ディベート、プレゼンテーションなどの力は、社会で広く役に立ちます。

1年次

研究方法や理論を学ぶ

授業PICK UP

人文学入門

文学部の全教員によるオムニバス授業です。「人文学」という学問について、各教員が自分の専門分野から講義します。広く知識を身につけることができます。

2年次

作品や資料を読むトレーニング

授業PICK UP

古文書入門

文学や歴史を研究する上で最も重要なことは、作品や史資料の原典を読むことです。古文書入門では、古文書の様式や漢文の読み方などを学び、古文書を読解するための基礎的な力を身につけていきます。

3年次

専門分野を深く学ぶ

授業PICK UP

日本史特講

日本史の教員が、各自の研究テーマに基づく専門的な授業を展開します。この授業を通して、より専門性の高い知識や日本史研究の論点、または最新の研究動向などを学んでいきます。

4年次

卒論作成 4年間の学びの集大成

授業PICK UP

人文学演習(ゼミ)

少人数のゼミにおいて、自らの研究について発表し、先生や仲間とディスカッションして、自分の考えを整理していきます。また仲間の研究発表を聞いて議論することで、論理的に思考する力を培います。

4年間で身に付くスキル

| 知識 |

|---|

|

| 読解力 |

|---|

|

| 思考力 |

|---|

|

| 表現力 |

|---|

|

TEACHER'S VOICE

現代文化専攻

山脇 雅夫 教授

取得できる主な資格・免許状

中学校教諭一種免許状(国語)/(社会)

高等学校教諭一種免許状(国語)/(地理歴史)

歴史文化専攻 4年 坂本 春風さん

三重県立神戸高等学校 出身

目指す資格:中学校教諭一種(社会)、高等学校教諭一種(地理歴史)

学芸員(国家資格)

歴史文化専攻 4年 中村 紗奈さん

名古屋市立北高等学校 出身

ゼミ紹介

ゼミとは?

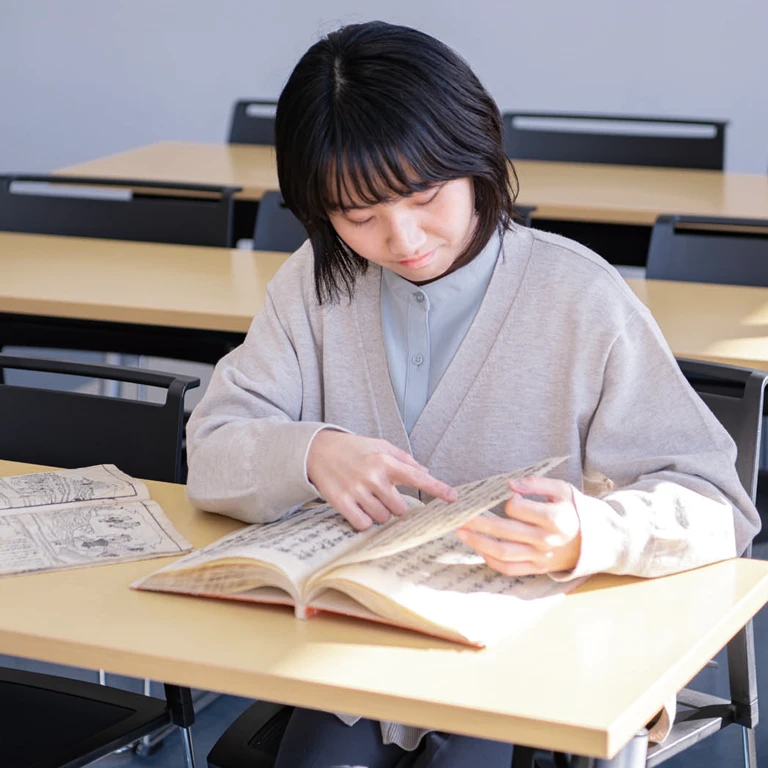

日本古代史を研究するゼミ。手嶋大侑先生は日本古代史(特に平安時代)が専門。ゼミ生も日本古代史(奈良時代・平安時代)に興味がある学生が集まり、歴史研究に取り組んでいます。また、時には学外に飛び出して、フィールドワーク(古墳、神社・寺院、史跡めぐり)や博物館見学を実施し、夏季休暇期間には有志のゼミ生と一緒に少し遠方(京都や奈良など)に出かけることもあります。

座学だけでなく歴史の舞台となった場所を実際に訪れたり、生の歴史史料に触れたりしながら楽しく歴史を学ぶ、これが手嶋ゼミの特徴です。

1年の流れ 〜手嶋ゼミの場合〜

| 1 計画 | 1年間の研究計画を立てる。4月の初めに個別に面談を行い、これから始まる1年間のゼミ活動(研究活動だけでなく就職活動も含む)の見通しを教員とともに立てる。 |

|---|---|

| 2 準備 | 自分が決めたテーマに関する先行研究を集めて読み、図書館などで研究するための材料(史料)を収集し、ゼミ発表のための準備を行う(レジュメ作成、プレゼンテーションの準備)。 |

| 3 発表 | ゼミで研究発表を行う。ゼミメンバーや教員との質疑応答を通して、自身の研究を進展させる。卒業論文の執筆を視野に、史料に基づき自身の考えを論ずる能力を育む。また、就活で頻発する質問、「あなたの研究にどのような社会的意義があるのか?」の答えがゼミでの研究活動を通して見つかるだろう。 |

| 4 交流 | ゼミでの交流にも大事な学びがある。ゼミのイベントは、学期末の懇親会、新2年生の歓迎会や卒業生の追いコンに加え、ゼミメンバー発案のフィールドワークなども行っている。就職相談もゼミの先輩が心強い味方。 |

過去の卒業論文・卒業課題のテーマ

- 一人称代名詞オレについて

- オノマトペの変遷

- 『源氏物語』の音楽

- 道成寺説話における女と蛇

- 太宰治『お伽草紙』に見る古典文学と昔話

- 川端康成研究 ―『禽獣』における死―

- 安部公房作品における〈変身〉

―「三つの寓話」を中心に― - 女性天皇はなぜ途絶えたのか ―各時代の天皇観

- 三好長慶の研究

- 新撰組の思想変異 ―思想集団から軍事組織へ

- 雑誌『歌劇』からみる宝塚について

- スペインによる新大陸での植民地政策

―インディアス法から見る国家理念とその体現化 - イギリス産業革命による地方都市の変容

―プレストンを例に― - 特撮ヒーロー研究

- 古代エジプトにおける太陽信仰と国家神

- 封神演義研究

- 史記について

- 纏足文化について

活躍する卒業生

指導の上で大事にしているのは一人ひとりに向き合うこと

PROFILE

名古屋大谷高等学校 勤務

三代 昌平 さん

2024 年 文学部 人文学科 卒業

豊田大谷高等学校(愛知県)出身

取得資格:高等学校教諭一種免許状(地理歴史)(公民)

私が勤務する高校にはさまざまなコースがあり、多くの生徒がいます。高校時代の恩師のように一人ひとりにしっかり向き合い、「この高校に来てよかった」「先生のもとで学べてよかった」と思ってもらえる教員を目指します。

教員紹介

- 安藤 弥 教授[日本中世・戦国史]

- 飯田 直樹 教授[日本近現代史]

- 古川 桂 専任講師[西洋史]

- 園田 博文 教授[国語学]

- 手嶋 大侑 専任講師[日本古代史]

- 三浦 純子 専任講師[文化人類学]

- 三川 智央 准教授[日本近現代文学]

- 箕浦 尚美 准教授[日本中世文学]

- 森村 森鳳 特任教授[中国文学・文化史]

- 山﨑 健太 専任講師[日本古代文学]

- 山脇 雅夫 教授[哲学・現代思想]

- 渡邊 幸彦 教授[漢文学・中国文学]